? 夏旭暉

發展新質生產力,需要根據各地資源稟賦和產業基礎因地制宜、因勢利導,推動制造業改造升級,做精做強優勢產業、特色產業;支持鼓勵“小微創新”,推動傳統生產力向新質生產力躍升。同時,強化人才、資本、技術等要素保障,引導優質生產要素向新質生產力領域集聚流動,激發催生創新活力和新興動能。

2023年7月,習近平總書記在江蘇考察時強調,高科技園區在科技自立自強中承擔著重大而光榮的歷史使命,要加強科技創新和產業創新對接,加強以企業為主導的產學研深度融合,提高科技成果轉化和產業化水平,不斷以新技術培育新產業、引領產業升級。

為此,江蘇省深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神,以新質生產力加快推進高新區產業轉型升級,奮力打造新質生產力引領區,為經濟大省挑大梁提供堅強有力支撐。

一、新質生產力的理論特征

1.遵循新發展理念

新發展理念是引領新質生產力發展的科學觀念系統,為建設現代化產業體系提供理論指導。

創新是發展的動力源泉,要堅持突破“卡脖子”技術,釋放集成創新的裂變效應,打通基礎研究到成果轉化的梗阻,促進產學研用深度融合;協調是唯物辯證法的基本要求,統籌解決發展不平衡不充分的問題,注重把握發展的質量和效益;綠色是高質量發展的鮮明底色,要建設現代生態文明,統籌經濟發展和生態保護,實現人與自然的和諧共生;開放是我國的基本國策,要發揮超大規模市場優勢,提升開放的質量能級,主動參與國際規則制定,積極融入全球產業格局;共享是發展的根本歸宿,發展的價值取向就是以人民為中心,促進發展成果由人民共享。

2.集聚新生產要素

新質生產力具有先進生產力的質態,體現了高質量發展的本質要求,離不開生產要素的創新性配置,展現了顯著的創造力。

勞動力是生產要素中的決定性要素。人才是創新的第一資源,發展新質生產力必須建設相應體量的人才隊伍。開發人工智能工程師、數據分析師、AI開發者等新技能崗位,設立人工智能、認知科學、類腦研究等交叉專業學科,加快培養具有創新意識和科技技能的復合型專業人才。健全學歷教育、職業教育、家庭教育發展通道,建立與新質生產力相匹配的終身教育體系。江蘇省級以上高新區集聚了2/5的省級以上高層次人才,創新實力穩健增強。

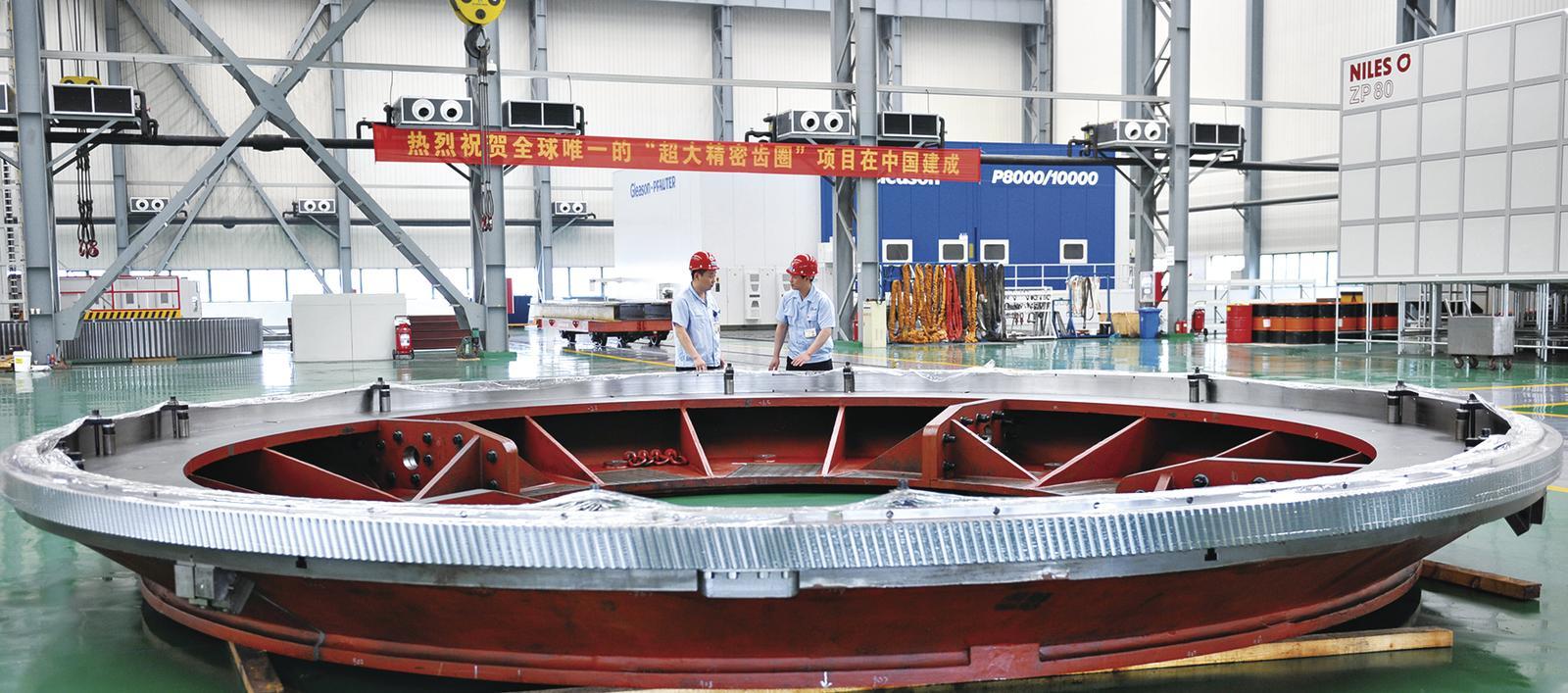

勞動資料也稱作勞動手段,體現了每個時代的生產力水平和客觀特征。新質生產力與傳統生產力的很大區別,就在于勞動者改造勞動對象所使用的勞動資料,廣泛采用數智技術和綠色技術,屬于更為智能高效的新型生產工具。通過傳統產業技術改造及生產設備以舊換新,加快實體企業數字化賦能、智能化轉型,生產過程更加安全高效。打通資源開采、原料供應、規模生產、物流運輸等環節的阻滯積壓,大幅提升全要素生產率。江蘇省國家高新區出口規模約占全國1/5,“蘇創積分貸”“蘇科貸”全面推廣,全要素營商環境走在全國前列。

勞動對象是開展生產活動的基礎物質條件,得益于科技創新的深度滲透,勞動對象的形態和范圍大為拓展。既包括深空、深海、深地等廣泛的自然存在,也包括經過勞動加工創造所產生的新物質資料,以及信息數據等以非物質形態存在的勞動對象。江蘇省目前建有18家國家高新區,經濟規模約占全國的1/7;54家省級以上高新區創造了江蘇省近1/3的地區生產總值。要把握自然資源相對稀缺、地域分布不均衡的條件制約,提升生態承載力和能源利用效率,加快新舊動能轉換和綠色低碳轉型。

3.順應新發展趨勢

新質生產力順應事物發展新趨勢,引領時代潮流和未來產業方向。新質生產力的形成是一個從量變到質變的過程,并非一帆風順、一蹴而就,有其自身發展經濟規律,需要多方面的成長條件,有一定的孕育過程和發展周期。

因此,發展新質生產力,需要根據各地資源稟賦和產業基礎因地制宜、因勢利導,推動制造業改造升級,加快工業互聯網規模化應用,做精做強優勢產業、特色產業;支持鼓勵“小微創新”,擺脫傳統經濟增長的路徑依賴,推動傳統生產力向新質生產力躍升。同時,營造未來產業發展良好生態,強化人才、資本、技術等要素保障,優化生產資源要素組合配置,引導優質生產要素向新質生產力領域集聚流動,激發催生創新活力和新興動能,推動原創性顛覆性科技創新。

二、明確發展新質生產力的戰略導向

1.科學認識傳統產業

發展新質生產力不是要拋棄傳統產業,不能簡單將傳統產業視為落后產業。傳統產業和新質生產力并不絕對對立,傳統領域積蓄著新興力量,潛藏著創新要素。

一是對待傳統產業,要有一定的包容心和忍耐度,尤其是在江蘇省內相對欠發達地區,傳統產業仍是當地支柱產業,是維持地方財政、吸納城鄉就業的重要經濟力量;二是推動傳統產業向新質生產力轉型,立足經濟發展規律,充分考慮企業發展實際,有序引導、科學統籌,避免行政上“一刀切”和強制命令,同時防止概念包裝、“新瓶裝舊酒”等流于形式的轉變。

2.注重勞動要素保障

從根源上看,勞動創造價值,勞動力能創造出比自身價值更大的價值。人始終是物質財富的創造者,是生產力中第一位要素;人口是人才質量的基礎和前提,也是發展新質生產力的要素保障。

一是需盡快完善應對人口老齡化舉措,汲取發達國家持續低生育狀態的經驗教訓,強化勞動力要素保障,提高青年人婚育意愿,完善生育福利保障;二是堅持在思想文化上移風易俗,破除社會環境中的陳舊觀念和思想誤區,消除婚育女性的職場歧視和隱形歧視,構建婚育友好型社會。

3.奉行長期主義策略

科技創新是發展新質生產力的核心要素和關鍵抓手,是探索未知領域、突破認知極限的復雜工作,是量變到質變的積累和突破,必須堅持長期主義,保持耐心和定力,讓科研工作者坐得住“冷板凳”。

一是尊重科研工作者“標新立異”的思維,堅持正向激勵和監督問責相結合,健全鼓勵創新、寬容失敗的制度保障和容錯機制;二是注重培養青年科技人才,多數重要科技成果均產生于科研工作者思維敏捷、精力旺盛的青年時期,這是科技創新的普遍規律。遵循新時代人才工作的特點和規律,加快建設青年人才庫和后備軍,大規模培養各類高層次人才和專業科技人才,以及跨學科、跨領域的綜合性人才,為發展新質生產力提供持續的人才保障。

三、發展新質生產力的路徑探索

1.加快鍛造新技術

在科技創新的道路上,要注重前瞻布局謀劃,勇闖無人區,探索未知領域,領跑行業前沿。引導社會資本加大江蘇省基礎研究投入,強化基礎共性技術供給,布局高性能算力、數字孿生城市等新型基礎設施建設,推進蘇州實驗室、紫金山實驗室等國家戰略科技力量建設。深入實施“自由探索”和“戰略導向”相結合的科研組織模式,以實施國家科技重大項目攻關為牽引,加速知識生產和技術轉移。在人工智能、量子科技、生物醫藥、6G、具身智能、腦機接口、商業航天等領域,2025年江蘇省將實施40項重大科技攻關、80項前沿技術研發、60項基礎研究重點項目,持續增強原創力策源力。

2.加速產業新突破

堅持產業化路徑,積極開辟新領域,拓展新應用場景,催生新動能。推動江蘇省科技創新和產業深度融合,一方面鞏固優勢傳統產業地位,統籌推進傳統產業“智轉數改網聯”;另一方面推動產業基礎高級化、產業鏈現代化,加快構建現代產業體系,推動戰略性新興產業集群融合突破。同時,推進未來產業先行先試,重點布局未來網絡、合成生物、人形機器人、低空經濟、前沿材料等新賽道,2025年江蘇省將建設30家創新聯合體、30家概念驗證中心、100家標桿孵化器、100個典型應用場景。

3.培育數字新增量

數據要素是現代社會生產經營不可或缺的資源要素,是形成新質生產力、驅動新經濟形態的重要力量。挖掘大數據應用價值,加速數字經濟和實體經濟深度融合,為江蘇省數字產業創造新價值和新動能。打造數字化應用場景,依托5G、物聯網、大數據等新一代信息技術,推動紡織、石化、鋼鐵等傳統工業產業降本增效,加快農業、醫療、物流等民生領域應用升級,共享數字化時代紅利。搭建數字創新平臺矩陣,加快培育數字產業和龍頭企業,發揮算力、算法、數據等要素潛能,深耕專業細分賽道。

(作者系江蘇省戰略與發展研究中心研究員)

友情鏈接: 政府 高新園區合作媒體

Copyright 1999-2024 中國高新網chinahightech.comAll Rights Reserved.京ICP備14033264號-5

電信與信息服務業務經營許可證060344號主辦單位:《中國高新技術產業導報》社有限責任公司